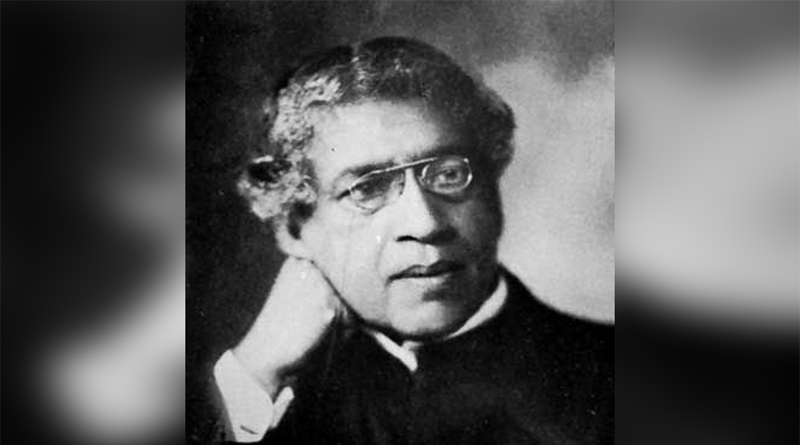

জগদীশ চন্দ্র বসু, যিনি আধুনিক বিজ্ঞানের পথিকৃৎ হিসেবে পরিচিত, ১৮৫৮ সালের ৩০ নভেম্বর মুন্সিগঞ্জের বিক্রমপুর অঞ্চলে (বর্তমান বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জ জেলা) একটি বাঙালি কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ভগবান চন্দ্র বসু ছিলেন ব্রিটিশ শাসনকালের একজন উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট, যিনি ফরিদপুর, বর্ধমানসহ বিভিন্ন স্থানে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, এবং মাতা বামা সুন্দরী দেবী একজন জমিদার পরিবারের সন্তান ছিলেন। শৈশবেই তিনি পিতার মৃত্যুর শোকে আঘাত পান এবং চাচাতো ভাইয়ের সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠেন, যাঁর কাছ থেকে তিনি বাংলা সাহিত্য ও আইনের প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করেন। প্রথমদিকে একটি বাংলা স্কুলে পড়াশোনা করে তিনি প্রকৃতির সঙ্গে গভীর যোগাযোগ স্থাপন করেন, যা পরবর্তীকালে তাঁর গবেষণার ভিত্তি গড়ে তোলে। পরে কলকাতার হর স্কুল এবং সেন্ট ক্সেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হয়ে তিনি ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করেন, যদিও ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ভাষাগত বৈষম্যের কারণে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের শিকার হন। ১৮৭৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাশ করে তিনি লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে চিকিৎসা অধ্যয়ন শুরু করেন, কিন্তু স্বাস্থ্য সমস্যার কারণে তা অসমাপ্ত রেখে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৮৮৫ সালে ভারতে ফিরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন এবং ফিজিক্সের ক্লাসে বাংলায় পড়ানোর জন্য বিতর্কের মুখোমুখি হন, কিন্তু তাঁর দৃঢ়তায় সেই সিদ্ধান্ত অটুট থাকে। তাঁর গবেষণা মূলত দুটি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত ছিল: প্রথমত, রেডিও এবং মাইক্রোওয়েভ অপটিক্সে, যেখানে তিনি ১৮৯৫ সালে মার্কোনির আগে অর্ধসঙ্গীত তরঙ্গের সনাক্তকরণ করে ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফির ভিত্তি স্থাপন করেন এবং সেল্ফ-রিকভারিং মার্কারি কোহেরার উদ্ভাবন করেন, যা পরবর্তীকালে ওয়াই-ফাই প্রযুক্তির পথ প্রশস্ত করে। দ্বিতীয়ত, উদ্ভিদতত্ত্বে, যেখানে তিনি প্রমাণ করেন যে উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে এবং তাদের একটি মৌলিক স্নায়ুতন্ত্র রয়েছে; মিমোসা পুডিকার পাতা স্পর্শে সংকুচিত হওয়ার পরীক্ষায় তিনি দেখান যে এটি শিকড়ের সঙ্গে সংযোগ ছাড়াই ঘটে, এবং ক্রেসকোগ্রাফ নামক যন্ত্র দিয়ে উদ্ভিদের অতি সূক্ষ্ম গতিবিধি পরিমাপ করে তাঁর এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া, তিনি বাংলা সায়েন্স ফিকশনের পথিকৃৎ হিসেবে “নীল আকাশের দূত” এবং “পলাতক” মতো উপন্যাস রচনা করেন, যা বিজ্ঞান ও দর্শনের মিশ্রণ ঘটায়। ১৯১৭ সালে কলকাতায় বোস ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞানের ভিত্তি মজবুত করেন, এবং ১৯১৭ সালে নাইটের খেতাব লাভ করেন। তাঁর অবদানের স্বীকৃতিতে আজও মুন্সিগঞ্জের রাড়ীখাল গ্রামে তাঁর স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে, এবং বিশ্বব্যাপী তাঁর নামে বিজ্ঞান কেন্দ্র এবং উদ্ভিদোদ্যানের নামকরণ করা হয়েছে। ১৯৩৭ সালের ২৩ নভেম্বর গিরিডিহে মৃত্যুবরণ করলেও, তাঁর উত্তরাধিকার আজও বিজ্ঞানের মহাকাশে উজ্জ্বল।

জগদীশ চন্দ্র বসুর উদ্ভিদ গবেষণা: জীবনের অদৃশ্য স্পন্দন

জগদীশ চন্দ্র বসুর উদ্ভিদ গবেষণা বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব অধ্যায়, যা প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে সীমারেখা মুছে দিয়ে জীবনের মৌলিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে। ১৮৯০-এর দশকের শেষভাগে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর ছোট্ট গবেষণাগারে তিনি উদ্ভিদের প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ শুরু করেন, যা প্রথমে রেডিও তরঙ্গের প্রভাব নিয়ে গবেষণার অংশ হিসেবে আসে। তিনি লক্ষ্য করেন যে, অজৈব পদার্থ যেমন ধাতু ক্লান্তি (fatigue) প্রদর্শন করে, তেমনি উদ্ভিদও একই ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখায়—যেমন মিমোসা পুডিকা (লজ্জাবতী) গাছের পাতা বারবার স্পর্শ করলে ধীরে ধীরে সংকুচিত হওয়া বন্ধ করে দেয়, ঠিক যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এই পর্যবেক্ষণ থেকে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, উদ্ভিদের মধ্যেও স্নায়ুতন্ত্রের মতো একটি সংবেদনশীল ব্যবস্থা রয়েছে, যা বৈদ্যুতিক সংকেতের মাধ্যমে কাজ করে।

তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত আবিষ্কার হলো **ক্রেসকোগ্রাফ** (Crescograph), একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল যন্ত্র যা উদ্ভিদের বৃদ্ধির হারকে ১০,০০০ গুণ পর্যন্ত বর্ধিত করে রেকর্ড করতে পারে। এর সাহায্যে তিনি দেখান যে, উদ্ভিদের কোষে স্পন্দন (pulsation) রয়েছে, যা প্রাণীর হৃদস্পন্দনের সাদৃশ্যপূর্ণ। তিনি প্রমাণ করেন যে, উদ্ভিদ বিষ, ঔষধ, আলো, শব্দ, তাপমাত্রা, এমনকি মানুষের স্পর্শের প্রতি সংবেদনশীল—যেমন, ক্লোরোফর্ম প্রয়োগে উদ্ভিদ অচেতন হয়ে পড়ে, আবার অ্যালকোহল দিলে উত্তেজিত হয়। একটি বিখ্যাত পরীক্ষায় তিনি দেখান যে, একটি উদ্ভিদকে বিষ প্রয়োগ করে মারার সময় তার সংলগ্ন অন্য উদ্ভিদও ‘ভয়’ বা ‘দুঃখ’ প্রকাশ করে কাঁপতে থাকে, যেন তারা একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করে।

তাঁর গবেষণায় **রেসপন্স ইন দ্য লিভিং অ্যান্ড নন-লিভিং** (১৯০২) এবং **প্ল্যান্ট রেসপন্স** (১৯০৬) গ্রন্থে তিনি দাবি করেন যে, জীবন একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা—ধাতু, উদ্ভিদ ও প্রাণীতে একই মৌলিক প্রক্রিয়া কাজ করে। এই দর্শন পাশ্চাত্যের ভাইটালিজম ও মেকানিজমের মধ্যে সেতুবন্ধন স্থাপন করে এবং বৈদান্তিক চিন্তার সঙ্গে বিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটায়। যদিও তাঁর সময়ে অনেকে এই গবেষণাকে ‘অবৈজ্ঞানিক’ বলে উড়িয়ে দেন, আধুনিক নিউরোবায়োলজি ও প্ল্যান্ট সিগনালিং গবেষণায় তাঁর অনেক ধারণা যাচাইযোগ্য হয়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ, আজ আমরা জানি উদ্ভিদে ক্যালসিয়াম সিগনালিং, ইলেকট্রিক্যাল পটেনশিয়াল এবং এমনকি ‘মেমরি’ রয়েছে—যা বসু একশো বছর আগে যন্ত্রের সাহায্যে দেখিয়েছিলেন।

মুন্সিগঞ্জের এই সন্তানের উদ্ভিদ গবেষণা শুধু বিজ্ঞান নয়, দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার মিলনস্থল—যেখানে একটি গাছও প্রাণের অংশীদার, এবং প্রকৃতি নীরব নয়, কথা বলে।

– সুচিস্মিতা চক্রবর্তী